最終更新日:2019/10/10 (公開日:2019/01/13)

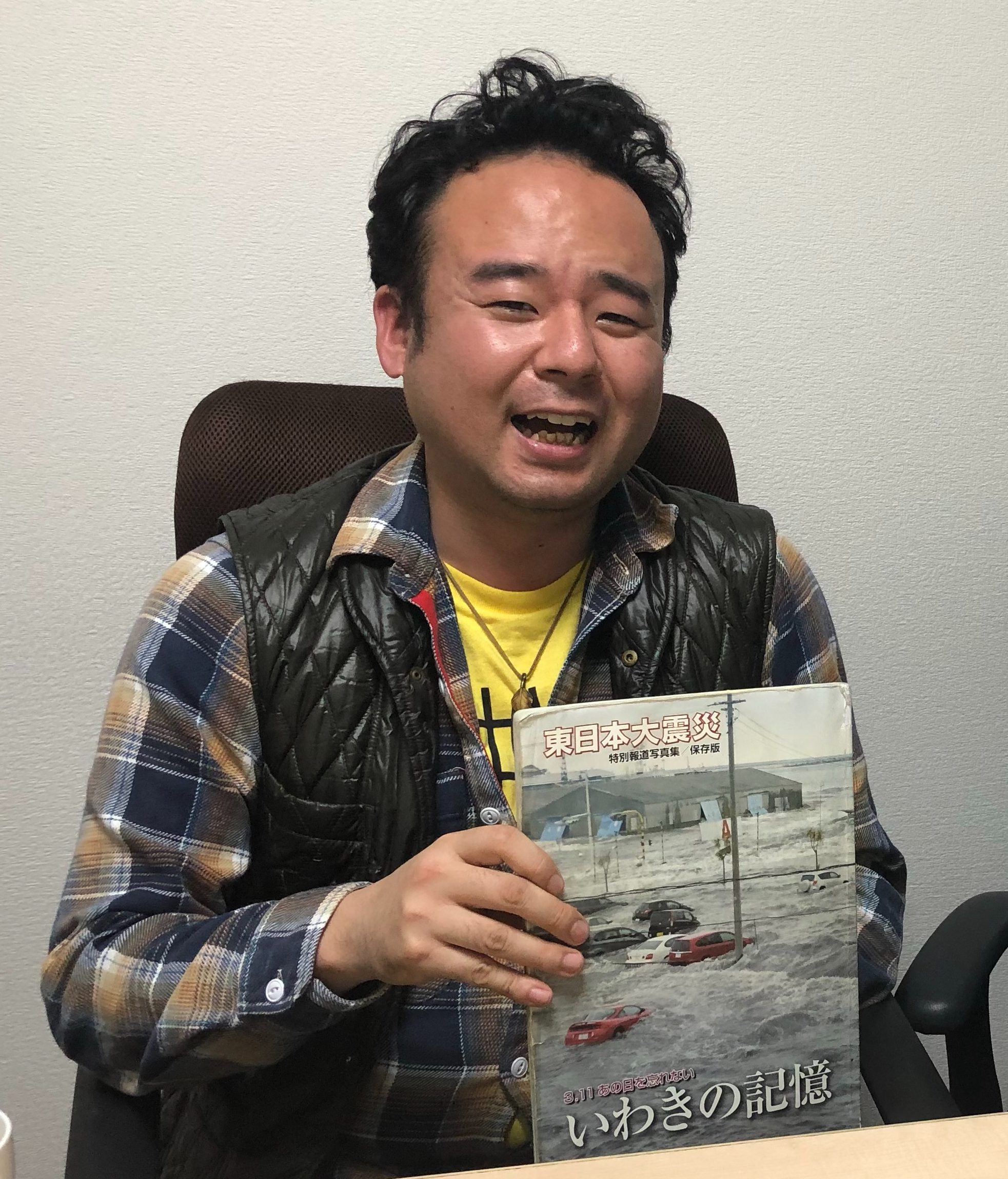

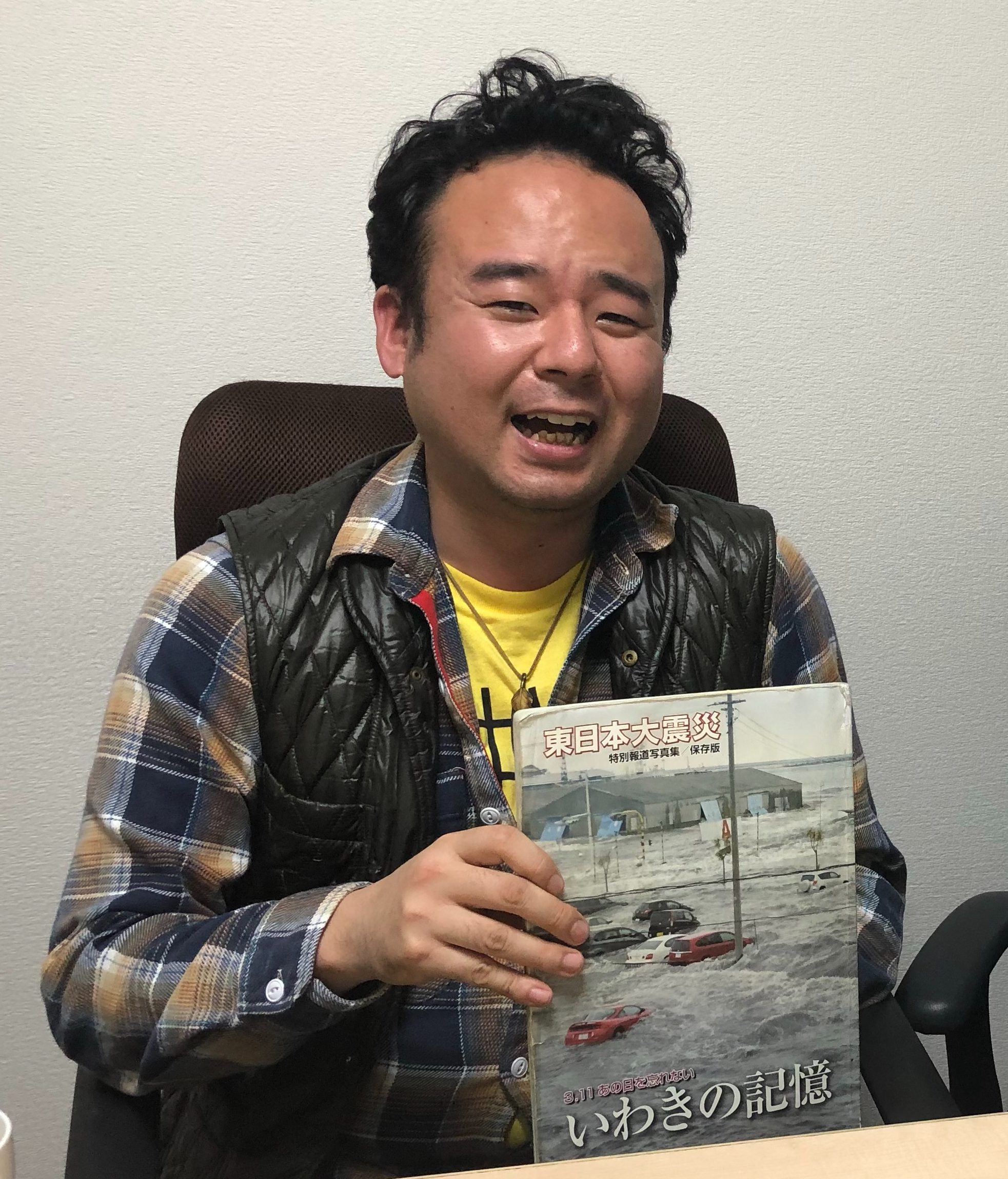

東日本大震災を被災した人が語る災害復興の仕組みと避難所の課題とは

今回取材させて頂いた遠藤さんは、福島県いわき市にて東日本大震災を被災しました。

地震だけでなく、津波災害や原子力災害も被災しました。

被災直後、東日本大震災の復興を目指し団体を立ち上げ、2年間被災者に医療支援を行なっていました。

現在は自らの経験を活かし、災害で犠牲になる人を減らしたいという想いで防災について講演を行なっています。

遠藤雅彦さん:東日本大震災を福島県いわき市で被災。家が津波によって流されてしまった。被災直後、災害復興団体を立ち上げる。東日本大震災の被災者で治療を受けれない方向けて、医療支援を2年間行う。震災直後から、自分の経験を活かし防災について講演を行っている

今回はそんな遠藤さんに、以下の4点についてインタビューをしました。

①東日本大震災被災時の様子

②避難所の様子など避難環境について

③東日本大震災における福島原発問題について

④当時災害復興時に起きていた問題について

01.東日本大震災被災当時の状況について

元々東京に就職してたんですが、地元で親父の末期ガンを看病していたのでそれで福島にいました。

当時玄関を出る瞬間に、ガシャと開けたら揺れが始まりました。

3分ぐらい揺れました。その時は凄く長く感じました。

家は倒れたりはしなかったので、安全を確認してから家族に避難準備を促しました。

その時停電とかはなかったので、TVをつけたら大津波警報が出ていました。

過去に津波の警報や注意報は見たことがあったんですけど、実際来た事はありませんでした。

今回初めて「大津波警報」というのを見て、「これは来る」と感じ急いで避難準備を進め、周りにも避難を促しました。

また、当時は晴れていたんですが、地震発生後に急に曇って海の奥で雷がなったんですね。海の様子は引き潮も小さく静かでしたが。

「大地震の後で雷がなる」っていう現象は、北海道の奥尻島の災害で確認されていましたので、それもあって津波の危険性を感じたというのもあります。

津波から無事避難した方法と、津波から身を守る為に必要な考え方と行動

とある橋を渡ろうとしたら、その橋が目の前で波に飲まれてしまいました。 初めて車のハンドルよりも高い波がきているのを見て焦りました。 この地域は防災無線が津波が流されて機能しなくなっていたので、地震発生後アナウンスがされず、 だから、講演会などでこのお話する時は、自己判断で避難できることの大切さを伝えています。 誰かが言ったからとか放送が入ったからとかでそういうので判断していたら逃げ遅れてしまうので。

そのまま水が引かなかったんで急いで迂回して…間一髪でルートを変えて避難できました。

ほとんどの人は逃げていませんでした。みんな落ちた瓦や塀の片付けとかをしたり家を見に行ったりしてて…。汗

第二波の津波では、8メートル(建物で言ったら3階ぐらいの高さ)くらいが30分後にきたんですが、第一波でもう来ないと思って帰ってきた人もいたみたいです…。 津波が第二波と第三波の方が大きくなるっていうのを知らない人が多くいてね…。 放送があればみんな一斉に避難できたと思うんですけど、なかったから自分自身で判断しなければならなかったんですよ。 なので、津波が第一波よりも第二波、第三波の方が大きくなるのもわかっていました。 余震がひどかったんで、学校の二階の教室に上がってくださいということでそこに避難していました。 実は避難する前に一度公衆電話が無料になったので、いわきの一番大きな消防署の方に連絡しました。 「避難所はどこですか」と連絡したんですが、混乱していたからか「避難所は自分で探してください。市内は全て混乱している」と言われてしまいました。避難所のオペレーションもできないほど街は混乱していた状況でしたね。 あらかじめ避難場所とか防災計画を理解しておくことが非常に重要だと感じました。パニックを防ぎ迷わない為に必要だと思います。 そもそも金曜の午後の時間帯、明日役所が開くのかどうかという状況なのもあったので、三日ぐらいは連絡が来ませんでした。 役所が役に立つ立たないとかではなく、全体が被災しているから動けないっていう状況でした…。 一応日本の仕組みだと町内会単位で避難所を運営するルールになっています。 ただ人手が全然足りてなくて、 それで生活のルールとかが定まっていきました。 一方で、やって貰ってばかりでわがままになってしまった避難者は運営に関わらなくなったりといざこざが発生する事もあったようです。 避難所はホテルではありませんので「個人が運営者としての意識を持って運営できるようにしていきましょう」という話は良く講演会でしています。 ルールと節度がないと、いざこざが起きやすくなります。 講演で…まあ特に被災地じゃないところで話をしていると、「町内会に入ってない人は避難所でサポートすべきなのか?」とかそういう話が出てきます。 実際はそんなこと関係ないのにね。 近所の繋がりが残っている地域での災害だから、まだどうにかなってるように見えますけど、都市部で大災害が起こった時を考えると、都市部で社会的な考え方(お互いに協力して避難所を作っていくような考え方)が根付いていないと怖いですね。 ただ、道路の寸断とか水道の寸断等の、確実な情報以外は流されない感じでした。 ちなみに新聞は発行はされてるけど届かなくなりました。 三日目ぐらいの夜に自衛隊の方がきてパンなどの支給が始まりました。 それまではジリ貧にならないように、その地域の人が好意でやってくれてるような形で助けてもらって…みたいな。 ある友達が、東電の家族の人から「福島県から100キロ離れるように」と言われたという話を、僕に電話で伝えてくれました。 朝に家族にそれを伝えて、郡山市に今から逃げて友人と合流しようということになりました。 結局、14日の11時頃、二号機が爆発する5時間前にいわき市から離れることになりました。 福島県のいわき市は南に向かえば東京へすぐなんですけど、すぐ南の道は道路がその日から閉鎖されていて、行けなかったので仕方なく迂回しました。 なぜそこが封鎖されていたのかはわかりませんが、 後から避難した人の話で、茨城の市役所に電話をしたら通してくれたという話もあります。 爆発に対して国が備えていたのかな…という感じです。 郡山市に入ってから、「海の方から来た人は全員放射線の検査を受けなければ受け入れない」と言われ、「何だそれは」となりました。 その後スクリーニング場へ向かいました。防護服を着た職員が銀色の棒で人の身体を測っていました。 そんなに出ないだろうと思っていましたが、自分は関節のところで棒に動きがあり、結果180という数値が出ました。僕より2時間早くでた出た友人は100が出ました。一万以上だと危ない様でした。 二時間遅れの自分の方から少し高い値が出ているということは、放射線は拡がっているんだな…と怖く感じました。 その時一号機の爆発を撮影したっていうカメラマンの人はシャワー室に連れて行かれて、その人はシャワーで除染されてましたがそれでも落ちないようでした。 原発関係で働いている人などから、人伝いに情報が共有されていった様です。 逃げる時に証券会社の役員筋の関係者の後輩の安否を確認した時に情報を貰いました。 ちなみに、私は周りの友人に原発の情報を伝えながら避難してきましたがなかなか信じてもらえませんでした…。 見てきたことを話しても「そんなことネットに書いてないよ」と言われたりしました。 実際に見てきた・聞いてきた情報よりもネットの方が信憑性があるっていう変な状況が生まれていました。 当時の問題は、被災した人をちゃんと見てくれる・見れる医者がいなかったというのがありました。 なので、大阪の病院と協力して、検査を受けれるような医療プログラムを作って提供していました。 当時は、千人ほど避難してきた人が大阪にいました。(登録されている数なのでもっといた可能性はある) 原発とか放射能に対して医療的な考えができる人があまりにも少なくて、普通の医者ですら診療できる人がいなかったり、精神科であっても話をまともに聞いてくれなかったりという問題が多発していました。 真剣に話を聞いてくれる人を見つけるのすら難しかったのが最初の状況でしたね。 国内の問題なのに国内で全く対処できないというのは非常に問題に感じました。 ただ、段階的には自分のように何か団体を起こしたりとかの立ち回りができた人が少なかった様です。 団体を起こしたとしても補助金がなかなか獲得できなかったみたいで…。 補助金とかは基本的に一年以上活動していないと降りないとか、NPO法人は作るに当たって数ヶ月必要だとか…即時的な補助が日本の仕組みでは難しいなと…。 だから復興が遅くなるんだと思います。 どこに使われたかわからないから、社会的な考え方が生まれて、クラウドファンディングのスタイルが始まったんだと思います。 阪神大震災の時は、市がお金を集めて必要な団体に配分するということをしていたからしっかり分配されていました。 東日本大震災では、赤十字に一回集められて、その後どうやって義援金を団体が取るかみたいな話になってしまった様です。 渡された後の使用方法が不明でした。 例えば、2011年の8月に福島は赤十字に80億返しました。 それを使えば被災住宅とか何棟も建てれるのに…。 また、災害住宅のために義援金は一切使われていないんですよね。 これは福島県の土木事務所に行った時に聞いた話なんですけど ああいった被災地住宅は銀行への借金で建てると。それで借金を返すために家賃を設定して被災者が払う形。銀行利権の形になっているんです。 結局、義援金とかはバスの運行とか道路の方に活かしたらいいって話になって…個人にはあまり使われませんでした。 ルール不在によって渡した側の意志が活かされないのは、非常に大きな問題だと思いました。県外の公務員の方から、なぜあれだけの義援金がうまく活かされないのかと言われたときは唖然としました。 例えば市役所などにお金を持っていくと。 どのルートを通っても赤十字にプールされるっていうその仕組みがおかしいと感じました。 一番いいのは目録(どういう用途で使われるのか)を書いて、何に使われるのかがわかればしっかり分配されるはずなんですが…当時言われてたんですけどね。 義援金が、肝心の被災地の生活に活かされるというところまでは一向に結びつきませんでした。自治体に渡したとしても、そのお金がどのように使われたのかも不明になったりする様です(自治体の法的拘束力のない独自のルールの中で勝手に使われたりという感じもある)。 被災した地域にいる人からしたら「あのお金の使い道はなんだったんだろう」という感じで不満にもなっていました。 これが一番社会に対してがっかりした事で、未だに尾を引いてることの一つですね。 調査事業やそれに基づいて、何段階かある都市計画の加筆修正や、防災関連の講演を行なっていました。 今は、自分で新しく防災の販売事業やコンサル事業を始めています。他府県からの依頼で講演やワークショップの運営、アドバイザーなどをしています。産業面からも防災に関われるように動き始めています。 もし私が防災のメディアを作るとしたら、今は産業にスポットライトを合わせて考えられているようなものがないから、そういうのができたら新しい観点で面白いかなと思っています。 産業に注目して、防災関連のどの部分にどの産業が協力しているかみたいな情報とか、産業に特化した資材情報とか。 岡山県かどこかの排水ポンプが、ゴミが詰まっただけで故障してしまったとか…。 避難した人がどうするのかというところに注目されがちですが、防災産業的な観点からどうできるのかというのも考えていく必要があるんじゃないかと思っています。 今回の内容がたくさんの方の良い気づきになればと思います!今後とも宜しくお願いいたします。 津波の情報は、場合によっては入って来ない可能性がある。 被災直後、避難所を見つけるのが困難な場合がある。 災害情報は、ネットだけを頼りにしてはいけない場合がある(特に被災直後)リアルを経験・見てきた人から情報を得る事が大事。 義援金の活用方法が可視化されず、うまく活用されていない問題が起きた。地域毎に基金を作って、そこから復興事業に対して活用する仕組みか、何に使うかを明示する法律が必要ではないか。 避難者向けの防災も重要だが、産業向けの防災も非常に重要。 今回は、東日本大震災を被災した経験から、そこで気づいた事、学んだ事を詳しくお話頂きました。 事前に最低限の防災知識を身に付けておくことが、自分の命を守る事にどれだけ重要かを知る事ができました。 また、災害復興における「医療・義援金」の問題や、防災における「産業の対策不足」など、様々な課題が見えてきました。 この記事を読む1人でも多くの方に防災の重要性を気づいて頂き、そして災害があった際に備えれる人が増えれば嬉しいなと思います。

震災前からそこまで知識を持っていた訳ではないんですが、地球温暖化の海面上昇に関してなど大学で過去の津波について調べた経験がありました。

自己判断で、避難が必要か瞬時に見極め、行動する必要がある。 02.当時の避難環境について

僕が避難したのは夕方の7時頃でした。

体育館でとりあえずいるしかなかったですね。

あらかじめ避難場所とか防災計画を理解しておく事が重要 当時の避難所運営状況とその時に出た問題点について

「避難者の人も一緒に協力してください」って言われて一緒にルールなどを作っていく感じでした。03.避難所における情報収集について

なので、物資がどうなっているかや、第二波でこんな大きな波がきたとか、そういう具体的な内容はまったく話されてませんでした。学校に避難して初めて津波の情報をTVで確認しました。地震から5時間以上たって初めて巨大災害を認識しました。

仕方がないからお米だけ農家の人が持ち寄って、電気が通っていたので家庭科室でお米を炊いて。

それで小さなおにぎり一個とかで過ごしていました。

04.東日本大震災における原発問題について

原発の危険

原発から15キロとかの範囲は危険だという話は聞いていましたが、我々全員が汚染の可能性があるなんて驚きました。

当時原発情報をどう収集していたか

証券とか、そういう人の財産や経済に関わるような産業の人は経済を守るために情報を得られていましたね。

05.避難者に対する医療的支援の必要性

立ち上げられた団体の当時の活動内容について

災害復興が遅れてしまったひとつの要因とは

06.義援金の使い道についての問題

東日本大震災の復興における義援金の活用について問題視

当時義援金が4000億円集まったんですが、どこに使われたのかわからない状態でした。

義援金の使い道について問題が起きた背景

赤十字が管理が一括するようになって、配り方は赤十字の好きにできる感じになったからだと考えています。

渡した人がどう使うかの指定ができるような法律がないですからね…。

なぜかっていうと平等に分配すると一人1000円とかにしかならないから使っても仕方ないなという感じで。報道では義援金の見積過ぎという理由が載せられていましたが、おかしな話です。

でもそういう使い方はしない。義援金が上手く活用された事例

それが赤十字にプールされます。その地域にプールされるわけではなく。

問題を解決するには、義援金を何にどう使うか明確にする仕組みや法律が必要ではないか。

07.今の遠藤さんの活動と産業における防災課題とは

遠藤さんの今の活動について

産業における防災課題について

あれもちゃんと産業と防災の情報が繋がっていれば解決できるんじゃないかと思います。

参考資料「高知防災ブック」:file.www2.hp-ez.com

08.まとめ

自己判断で、避難が必要か瞬時に見極め、行動する必要がある。

あらかじめ避難場所とか防災計画を理解しておく事が重要。