最終更新日:2023/10/04 (公開日:2022/10/19)

水害の準備!家庭でできる大雨&洪水対策

大型台風やゲリラ豪雨、最近は線状降水帯と呼ばれるものまで、近年水害による被害が急上昇しています。本記事では、水害からご自身や家族の命、またご自宅などの資産を守るための具体的な方法について記載します。

01. リスク情報と具体的な行動の確認

①ハザードマップの確認

自分が住んでいる地域の水害の危険度を調べるためには、ハザードマップを見ることがおすすめです。

ハザードマップには、津波、土砂災害など、いくつかの種類がありますが、大雨や豪雨による水害の危険度を確認するには、「洪水ハザードマップ」を確認しましょう。

ハザードマップは、オンラインの地図上で確認するものと、各市町村がPDFデータで公開しているものがあります。どちらも、国土交通省が運営しているハザードマップポータルサイトから確認することができます。

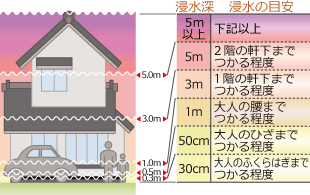

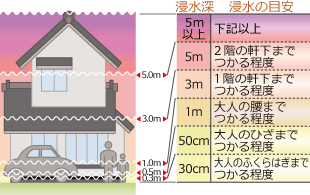

ハザードマップを確認すると、地域ごとの「浸水深」が確認できると思います。こちらの浸水深が、浸水した際に水面から地面までの深さ(高さ)ですので、洪水などがあった場合に、自分の住んでいる家が、どれくらいの深さ(高さ)まで浸水するのかを把握しておきましょう。

②防災マイタイムラインの確認

ハザードマップの確認ができたら、次に防災マイライムラインを確認しましょう。

マイタイムラインは、一人ひとりの防災行動計画で、河川の水位が上昇する時に、自分自身がとる標準的な防災行動を時系列的に整理したものです。

国土交通省では、マイタイムラインを家庭ごとに作成すること推奨しており、最近では小中学校の授業で作成することも増えてきたようです。

作成してあるご家庭は、改めてマイタイムラインに記載の具体的な行動を確認してみましょう。

作成していないご家庭については、是非とも時間がある時に作成するようにお願いします。詳しい作成方法については、別記事で改めて解説したいと思います。

02. 大雨、洪水の発生前にやるべき4つの浸水対策

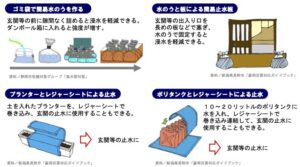

①土嚢、水嚢を作って設置する

洪水の時、玄関からの水の侵入はもちろん、トイレや浴室、キッチンなどの排水溝から逆流した水が溢れる場合もあります。

逆流した水は下水などの汚水が流れ込むことから、細菌やカビの繁殖が進み、感染症の恐れもあります。

その際に非常に便利なのが、土のうや水のう。土のうや水のうを設置することで、止水版の代わりになり、浸水を軽減することができます。

特に水のうは作り方が非常に簡単で、土のうと比べて片付けの手間もかかりません。

家庭にあるものですぐにできるので、台風や豪雨がくることがわかったらすぐに作成して設置しましょう。

設置場所は、玄関・トイレ・浴室・キッチン・洗濯機です。

作り方から、ダンボールやビニールシートなど自宅にあるものを組み合わせて作る方法もあります。

以下の動画では実際の配置まで解説してくれているので是非ご確認ください。

②家の周りの排水路の詰まりを取り除く

家の周りの雨水ますが物で塞がれていたり、ゴミが詰まっていると道路の雨水が流れこまず、その周辺で浸水がおこる可能性が高くなります。

雨どいも同様で、ゴミや落ち葉で詰まっていたり、破損があった場合、想定した排水ができなくなる恐れがあります。

鉢植えや、車のために置いている段差プレートなどで意図せずに塞いでいる可能性もあるので、大雨や台風前に確認するようにしましょう。

また、日頃から家の周りを掃除する際に、ゴミを雨水ますの穴に入れてしまわないように気をつけましょう。

③床下収納からの浸水を防ぐ

床下が浸水すると、床下収納口の蓋が開いて水が室内に入ってくることがあります。

床下収納に入っているものを取り出し、濡れても大丈夫な重いものや水のうなどで蓋を防ぐようにしましょう。

④家財を2回などの高いところに上げる

水害による家財被害を軽減するために、家財を2階などの高い所にあげるようにしましょう。何を上げればいいかわからない人は、以下のチェックリストを確認ください。

- 重要書類や現金、貴重品

- 高価な家電製品(パソコン、カメラ、テレビなど)

- 数日分の衣類タオル

自動車については、早めに安全な場所に移動するか、マフラーやエンジンの部分が浸水すると故障するので、浸水しないように防ぐなどの対策ください。畳があるご家庭について、畳については、浸水してしまうと使えなくなるので、テーブルの上に載せておくだけでも浸水を防げる場合があります。

02. 大雨、洪水の発生前のチェック項目

①防災リュックの中身

大雨、洪水が来ると分かった時は、防災リュックの中身を確認してみてください。以下に確認用のチェックリストを作成したので、参考にご利用ください。

- 消耗品の過不足がないか

- 常備薬が変わっていないか

- バッテリー、電池が使えるか(フル充電されているか)

- ラジオ、ライトなどの機器が動作するか

- 水、食料の賞味期限が過ぎていない

防災リュックの基本的な作り方については、以下の記事で解説しているので、確認してください。

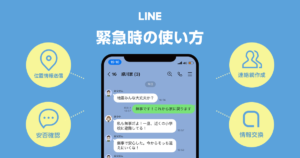

②災害発生時の連絡手段

(1)

「既読機能」が活躍するLINE 災害時にもっとも安否確認がしやすいのは「LINE」です。

東日本大震災のあと、大事な時の”ホットライン”としても使えるようにという意味を込められてLINEは立ち上がりました。

相手が読んだことがわかる既読機能に加えて、「LINE安否確認」で安否を知らせたり、写真や位置情報を共有することができます。

家族でLINEグループを前もって作っておけば安否確認も素早く行うこともできます。

(2)

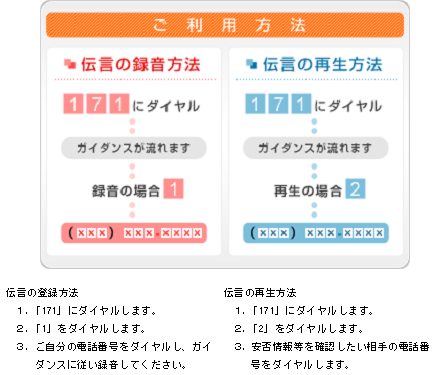

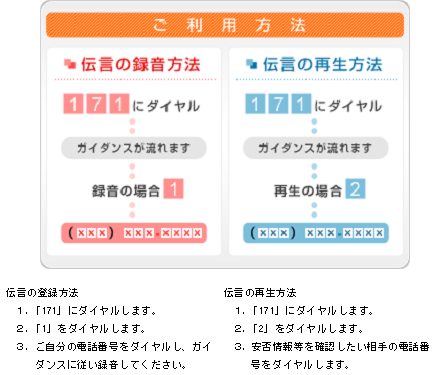

電話回線しか使えないなら災害伝言用ダイヤル「171」SNSを使い慣れていないという方は災害伝言用ダイヤルが使えます。

電話で「171」にかければ音声案内にしたがって簡単に音声メッセージを登録することができます。

相手の電話番号を把握さえしていれば高齢者の方なども使うことができます。

スマホが使えない相手との安否確認や、インターネット回線が使えない状況、公衆電話や固定回線しか使えない状況の際は171がもっとも繋がる確率が高いといえます。

電話番号は171=「いない」で覚えましょう。

04. 大雨・洪水発生時

①避難するときのタイミング

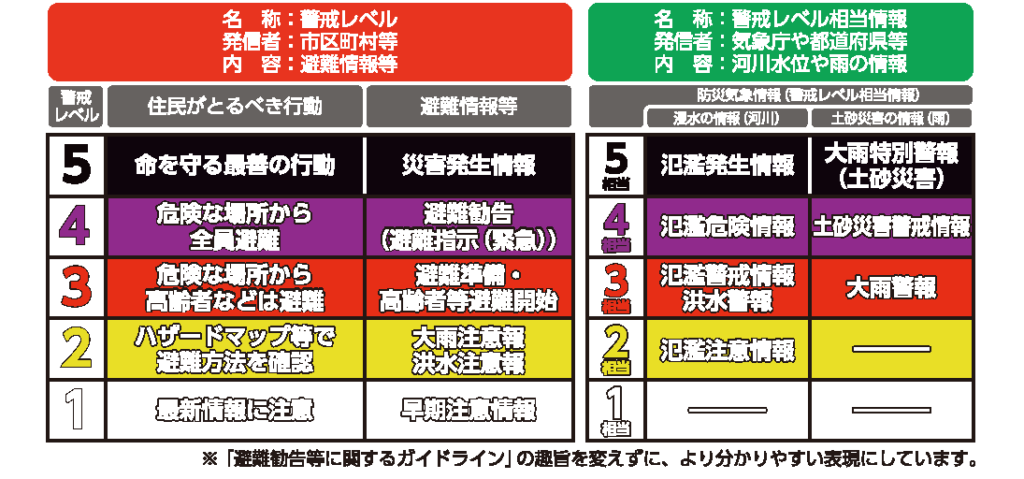

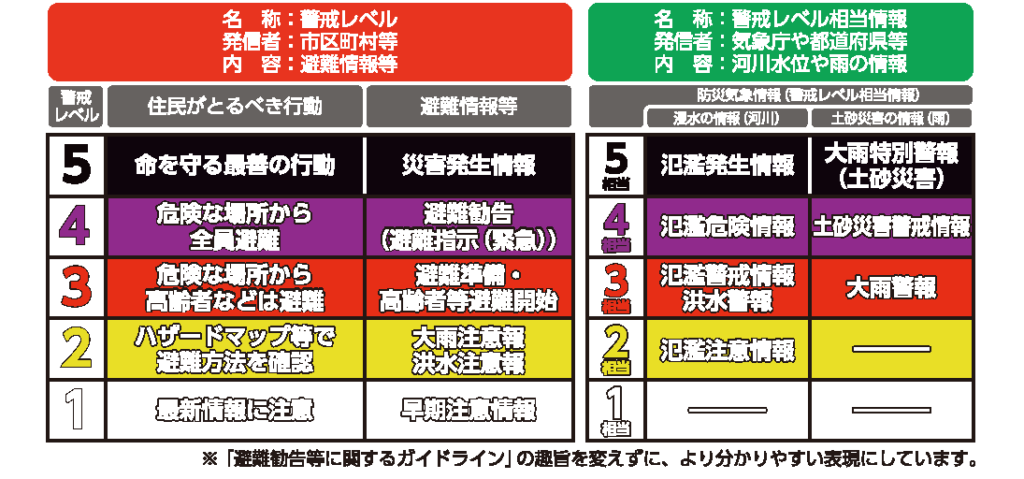

地域ごとに避難情報が流れると思いますが、その名称ごとの対応を把握しておくことは、避難の判断を下す際に非常に重要になります。 情報ごとの対応は以下の通り。

人間は、何か非日常の出来事が起こった時でも大丈夫だと感じてしまう「正常性バイアス」という心の動きを持っています。

これは生活においてストレスを感じすぎないようにするための心の防御反応なのです。

しかし、災害の避難においては「逃げ遅れ」を誘発する原因となってしまいます。

東日本大震災での津波による被害の多くは、避難の逃げ遅れが大きな原因となっています。

台風が近づいている時は「大丈夫」と思い込まずに、早めの避難をすることが命を守ることに繋がります。

②避難する時に気をつけること

③大雨と洪水の知識・行動まとめクイズ

(1)

避難の際は、基本的に複数人で行動する一人で避難してしまうと、トラブルに巻き込まれてしまった時に助けを呼ぶことができません。

家族や近所の人などとできれば複数人での避難を行うようにしましょう。

もし一人で避難することになった場合は、笛や防災ブザーなどを持ち、何かあった際に周囲に知らせられるようにしましょう。

(2)

冠水している道路は棒をつかって歩く冠水している道路は、マンホールや側溝のふたが外れて転落する可能性があって危険です。

避難の際にやむを得ず冠水箇所を移動する場合は、傘などの棒で地面を探りながら避難してください。

(3)

状況に応じて早めの避難を行う避難は夜間に行うと危険です。

できるだけ昼間の避難が好ましいです。

また、家に高齢者や障がい者など、避難が困難な人がいる場合は早めの避難を心がけましょう。

近所に独り身の高齢者などがいた場合は、声をかけて地域で助け合って行動するようにしましょう。

(4)

長靴だと水が入ってくるので運動靴で避難する浸水が進んでくると、長靴自体が全て水に浸かってしまって非常に脱げやすくなります。

一度脱げてしまうと再び探すのは難しく、怪我の危険も増してしまいます。

運動靴で脱げないように紐をしっかりと結んで避難するようにしましょう。

05. まとめ

今回は、最近増加している水害に備えて、家庭でできる大雨や洪水対策をまとめました。

近年は気象情報の精度の向上などに伴って、水害はあらかじめ予測できるものとなりました。

しかしあらかじめ予測できたからといって、正しい知識や、正しい準備をしておかないと、守れた命も守れなくなります。

株式会社KOKUAでは、防災用品が購入できるサービスや、定期的に備蓄食をお届けするサービスを提供しております。

ご家庭の防災を検討されている方は、是非ご確認ください。

けれども予想を超えるほどの大雨や短期間に集中的な豪雨によって、家が浸水してしまったり避難が遅れて家に取り残されることが増えていることは知っていますか?

災害になる前に、家庭でもできるちょっとした対策をやることだけで、被害は抑えることができるので今からそれを紹介します。